El diablo en la botella

ROBERT LOUIS STEVENSON

Se llamaba Keawe y había nacido en Hawaii. Era un hombre pobre, inquieto y valiente; sabía leer y escribir como un maestro de escuela y era un marino de primera que había navegado en los barcos de vapor de la isla y había gobernado un bote ballenero.

Después de navegar por todas las costas quiso ver más mundo, quiso ver las ciudades extranjeras, quiso ver qué había más allá de sus playas, y se embarcó en un buque que partía para San Francisco.

San Francisco es una ciudad grande, con un espléndido puerto. Tiene una hermosa colina llena de mansiones donde vive gente muy rica. Por aquellas colinas paseaba un día Keawe, contento por tener buen dinero en los bolsillos, mirando esas casas una más linda que la otra.

«Hermosas casas -pensaba Keawe-. Deben de ser muy felices los hombres que viven sin preocuparse por el futuro».

En eso seguía pensando cuando llegó frente a una casa, tal vez más chica que las otras, pero tan hermosa y bien terminada que parecía de juguete. Los escalones tenían el brillo de la plata, los bordes del jardín eran guirnaldas de flores y las ventanas resplandecían como diamantes.

Keawe se paró frente a la casa, entusiasmado.

Mientras la miraba vio que detrás de una de las ventanas un hombre lo miraba a él. Keawe podía verlo tan claramente como se ve a los peces en el agua de los arrecifes. Era un hombre mayor, calvo, de barba negra, con un gesto de tristeza.

Keawe miraba al hombre, el hombre miraba a Keawe, y cada uno envidiaba la suerte del otro.

De pronto el hombre sonrió, hizo señas a Keawe de que se acercase, y salió a recibirlo.

-Esta hermosa casa es mía -dijo suspirando-, ¿le gustaría conocerla?

La recorrieron desde el sótano hasta el altillo, y en la casa no había nada que no fuera perfecto.

-Es muy hermosa -dijo Keawe-, en una casa así yo estaría siempre contento, no entiendo por qué suspira usted.

-Nada le impide tener una casa todavía mejor. Supongo que tendrá dinero.

-Tengo cincuenta dólares, y eso no es para pensar en una casa así.

-Lástima que no tenga más -dijo el hombre-, porque podría tener problemas en el futuro, pero es suya por cincuenta dólares.

-¿La casa?

-No, la casa no. La botella. Toda mi riqueza ha salido de una botella de apenas un poco más de cuarto litro. Mírela.

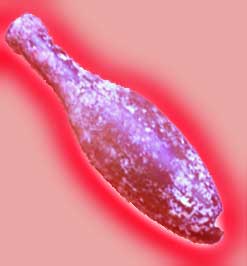

Abrió un mueble cerrado con llave y sacó una botella panzona y de cuello largo. El vidrio era blanco como la leche, con vetas de colores tornasolados. Algo como una sombra en un fuego se movía adentro.

-Esta es la botella -dijo el hombre, y al ver que Keawe se reía, añadió-: ¿No me cree? Trate de romperla.

Keawe la tiró al piso y la botella rebotó como una pelota. La arrojó con más fuerza, pero nada.

-Qué raro -dijo-, la botella parece de vidrio.

-Es de vidrio -dijo el hombre-. Pero de un vidrio templado en los infiernos. En ella vive un diablo, y supongo que lo que se ve moverse debe ser su sombra. El hombre que compre esta botella tendrá el diablo a su servicio, y todo lo que desee, amor, fama, dinero, casas como ésta, la ciudad entera, lo conseguirá al momento. Napoleón llegó a ser dueño del mundo cuando la tuvo, pero al fin la vendió y fue derrotado. El capitán Cook también la tuvo, y gracias a ella descubrió tantas islas. Cuando la vendió encontró la muerte en Hawaii. Una vez que se vende desaparece la protección y, salvo que se esté contento con lo que se tiene, vendrán las desgracias.

-¿Y usted habla de venderla?

-Tengo todo lo que deseo y me estoy poniendo viejo. Y lo único que el diablo no puede conceder es una vida más larga. Además no puedo ocultarle que hay un grave inconveniente en tener la botella: si el dueño muere antes de venderla arderá para siempre en el infierno.

-Me puedo arreglar sin una casa -dijo Keawe-, pero no me gustaría quemarme en el infierno.

-Un poco de riesgo vale la pena. Se puede usar el poder del diablo con moderación, vender la botella, y seguir viviendo con todas las comodidades.

-Hay dos cosas que me resultan extrañas: una, que usted se lo pasa suspirando como un muchacho enamorado, la otra es que vende la botella muy barata.

-Ya le dije que estoy envejeciendo, y tengo que deshacerme de la botella antes de morir. En cuanto al precio, hay algo que tengo que explicarle. Hace mucho tiempo, cuando el diablo la trajo a la tierra, la botella era extraordinariamente cara. El primer comprador fue el Preste Juan, ese legendario personaje medieval, y pagó el equivalente a muchos millones de dólares. Pero sólo se la puede vender por menos dinero del que ha costado, de lo contrario la botella regresa como una paloma mensajera. A lo largo de los siglos el precio fue disminuyendo, la botella es ahora notablemente barata. Eso sí, el pago debe ser hecho en moneda contante y sonante.

-¿Cómo puede saber que todo lo que usted dice es cierto?

-Muy sencillo. Déme sus cincuenta dólares, tome la botella, y pida que los cincuenta dólares vuelvan a su bolsillo. Si no vuelven rompemos el trato y yo le devuelvo el dinero.

-Bueno, eso no puede perjudicarme. Keawe entregó el dinero y el hombre le dio la botella.

-Diablo de la botella -dijo Keawe-, quiero otra vez mi dinero.

Apenas terminó de hablar sintió su bolsillo tan lleno de monedas como antes.

-Ya no quedan dudas, es una botella maravillosa -dijo Keawe.

-Y ahora, querido amigo, muy buenos días y que el diablo lo acompañe -dijo el hombre.

-Espere, no me gusta este juego, tome su botella.

-Usted la compró por menos de lo que yo pagué por ella. Ahora es suya y no tenemos más que hablar. Sólo deseo que se marche.

Keawe se encontró en la calle con la botella bajo el brazo y con la sensación de haber sido engañado. Entonces contó su dinero. La suma estaba completa: cuarenta y nueve dólares en moneda norteamericana y una moneda chilena. Eso era lo que tenía antes de hacer el trato.

-Esto resultó cierto, ahora probaré otra cósa -se dijo mientras miraba las calles vacías de gente aunque era mediodía.

Dejó la botella en una cuneta y se alejó. Dos veces se volvió para mirar. La botella panzona, lechosa, seguía donde la había dejado. Miró por tercera vez y dobló en la esquina. En ese momento sintió algo en el codo: el largo cuello de la botella salía del bolsillo de su chaquetón de marino.

-Esto también parece cierto -pensó Keawe.

Decidido a seguir probando compró un sacacorchos en un bazar y en un lugar apartado trató de destaparla. El tirabuzón entró y salió, pero el corcho seguía tan entero como antes. Keawe comenzó a temblar y sudar. La botella lo estaba llenando de miedo.

Cuando regresaba al puerto vio una tienda de antigüedades con todas las clases de cosas que los marineros cargan en sus cofres: deidades paganas, monedas antiguas, dibujos chinos y japoneses. Al ver todo esto tuvo una idea. Entró y ofreció la botella por cien dólares.

El hombre de la tienda al principio rió, pero los colores de la botella brillaban bajo el blanco lechoso, y estaba esa extraña sombra que se agitaba en su interior... Después de regatear un rato, el tendero pagó sesenta dólares y puso la botella en la ventana.

-Bueno -se dijo Keawe mientras regresaba a su barco-, vendí por sesenta lo que compré por cincuenta, vamos a ver si esto también es cierto.

Apenas llegó a su camarote abrió su bolso de viaje. Ahí, como esperándolo, estaba la botella.

Lopaka, su compañero de camarote, lo encontró con los ojos fijos mirando dentro del bolso.

-¿Te pasa algo? -preguntó. Keawe le contó toda la historia.

-Es muy extraño -dijo Lopaka-, pero una cosa está bien clara, ya se sabe cuáles son los problemas que trae. Ahora te falta saber cuáles son los beneficios, y si se cumplen tus deseos yo mismo te compraré la botella. Así podré tener una goleta para comerciar en las islas.

-Lo que yo quiero -dijo Keawe- es tener una hermosa casa con jardines, en la costa de Kona. Una casa donde el sol entre por las ventanas y que tenga cuadros en las paredes y adornos y alfombras, igual a la casa en que estuve hoy. Deseo vivir contento en una casa así.

-Si todo sale bien, te compraré la botella. Y yo tendré una goleta.

A los pocos días el barco regresó a Honolulu, con Keawe, Lopaka y la botella. La primera noticia que dieron a Keawe cuando pisaron tierra fue que habían muerto su tío y su primo y que él recibiría una herencia.

-Vayamos a ver al abogado -dijo Lopaka. En el estudio se enteraron de que Keawe recibiría una fortuna, lo que hizo exclamar a Lopaka:

-¡Es el dinero para la casa!

-Si está pensando en hacer una casa -dijo el abogado-, aquí tienen la tarjeta de un nuevo arquitecto del que cuentan maravillas.

Sin perder tiempo fueron a verlo. Sobre la mesa se desplegaban varios planos de entre los que el arquitecto sacó uno.

-¿Quieren algo fuera de lo común? ¿Qué le parece éste? -dijo desplegando un proyecto.

Apenas pudo reprimir un grito. Era el dibujo exacto de lo que él tenía en la mente. «Es la casa que quiero -pensó- y si tomo lo malo también voy a tomar lo bueno».

Keawe dijo todo lo que debía tener la casa, los muebles, los cuadros, los adornos sobre las mesas. El arquitecto preguntó detalles, hizo cálculos, sumó y restó. Cuando terminó dijo la misma suma que acababa de heredar.

«Está claro que voy a tener esa casa quiera o no -pensó Keawe- y que proviene del diablo. Pero de una cosa estoy seguro, no volveré a desear nada mientras tenga esta botella en mi poder.»

Terminaron los arreglos y firmó un contrato con el arquitecto dejando todo en sus manos.

Keawe y Lopaka tomaron un barco con rumbo a Australia y dejaron pasar el tiempo acordado para la terminación de la casa. Cuando regresaron estaba lista. De inmediato se dirigieron hacia el lejano lugar elegido.

La casa se levantaba al pie de la montaña y era visible desde el mar. Por encima se elevaba un bosque hasta las nubes y la rodeaban jardines con todas las flores y plantas de papaya y árboles del pan. Desde las habitaciones con amplios balcones podían verse los barcos que pasaban navegando. En ninguna parte del mundo existían cuadros con tan brillantes colores como los que adornaban las paredes ni objetos de adorno tan finos y delicados.

Cuando terminaron de recorrer y admirar toda la casa, Keawe y Lopaka se sentaron a descansar.

-¿Es así como lo habías pensado? -preguntó Lopaka.

-Mejor que todo lo que soñé. Mucho mejor.

-Hay que pensar una cosa, todo esto podría ser absolutamente natural, y existe la posibilidad de que la botella no haya tenido nada que ver. Si yo la comprara y no lograse mi goleta, habría metido las manos en el fuego por nada. Creo que no me negarás una prueba más.

-Ya fui demasiado lejos -dijo Keawe- y juré que no recibiría más favores del diablo.

-Todo lo que quiero es ver al propio diablo. Después, aquí tengo el dinero preparado, te compraré la botella.

-Soy un hombre de palabras, y aquí está el dinero prometido.

-Yo también tengo curiosidad -dijo Keawe-Señor diablo, queremos verlo.

Apenas terminó de hablar, veloz como una lagartija, el diablo se asomó y volvió a meterse en la botella. Keawe y Lopaka quedaron como de piedra. Ya había anochecido cuando pudieron volver a hablar. Lopaka entregó el dinero y tomó la botella.

-Soy un hombre de palabra -dijo Lopaka-. Si no lo fuera, no tocaría esta botella ni con la punta del pie. En cuanto logre mi goleta y algunos dólares me libraré para siempre de ella.

Esa noche Keawe casi no pudo dormir, pero la mañana radiante y su nueva casa tan agradable le hicieron olvidar sus temores.

Los días comenzaron a pasar y eran de una continua alegría para Keawe. Los paseantes admiraban la casa y eran invitados a conocerla. Su fama se extendió rápidamente y se la conoció con el nombre de Ka-Hale-Nui, la casa grande; a veces también se la llamaba la casa resplandeciente.

Pasado un tiempo Keawe fue a visitar a unos lejanos amigos. Con ellos pasó la noche, pero apenas amaneció quiso volver a su casa. Se despidió y cabalgó con toda la rapidez posible.

En la mitad del camino vio a lo lejos a una muchacha que se bañaba a la orilla del mar. Cuando llegó al lugar la muchacha terminaba de vestirse y estaba parada en la arena. Era hermosa y sus ojos brillaban con una mirada amable. Keawe se acercó y detuvo su caballo.

-Creía conocer a todos los que viven aquí -dijo-, ¿cómo es que nunca te había visto?

-Soy Kokua, hija de Kiano -dijo la muchacha-, y acabo de volver de Oahu. Yo tampoco te conozco.

-Ya te diré quién soy -dijo Keawe bajando del caballo-, pero antes quiero saber una cosa: ¿estás casada?

-Son muchas preguntas -dijo Kokua riendo-, y me toca preguntar a mí, ¿estás casado?

-No -dijo Keawe-, y hasta este momento no había pensado en casarme.

Así comenzó el galanteo de Keawe y los dos jóvenes se enamoraron. Keawe hizo volar su caballo montañas arriba y llegó cantando a la casa resplandeciente. Se sentó y comió en el amplio balcón, cantando entre bocado y bocado.

Se hundió el sol en el mar, vino la noche, y Keawe recorría los balcones, su canto se perdía en lo alto de la montaña y lo escuchaban los marineros de los barcos.

El canto de Keawe se seguía escuchando desde lejos mientras se desnudaba para bañarse. Eran canciones alegres, canciones de un hombre enamorado que siente que tiene todo lo que hace falta para ser feliz. Repentinamente los cantos cesaron en la casa resplandeciente. En su lugar sólo se oyó el ruido de pasos que iban y venían sin descanso desde un extremo al otro de las habitaciones.

Keawe, al desnudarse, había descubierto una extraña mancha en su cuerpo, y él sabía lo que esa mancha significaba. Tenía lepra. Por eso había dejado de cantar. Porque significaba abandonar su casa y sus amigos y tener que internarse en el destierro de la isla de los leprosos. ¡Y él que acababa de encontrar el amor y se sentía dueño de la felicidad!

Caminó como un desesperado de ida y de vuelta sin conseguir ordenar sus pensamientos. Sentía que podría abandonar su patria, abandonar su casa, sus amigos, toda su riqueza. No tema miedo de morir abandonado en la isla de los enfermos, pero lo que no podía admitir era abandonar a Kokua, que parecía haber salido del mar para que él la encontrara.

Tarde, después de medianoche, se acordó de la botella. Recordó el día que el diablo salió de la botella y sintió que se le helaba la sangre.

«Es espantosa esa botella -pensó-, espantoso el diablo y horribles las llamas del infierno, ¿pero qué otra esperanza me queda? Si me animé a hacer un pacto por una casa, ¿cómo no habría de hacerlo de nuevo por el amor de Kokua?»

Esa noche no pudo dormir. Apenas amaneció ensilló su caballo bajo una lluvia torrencial y se encaminó al puerto a tomar el vapor que lo llevaría a Honolulu. Allí podría encontrar a Lopaka.

Cada vez que llegaba el vapor los lugareños se reunían para esperarlo. Amontonados bajo los aleros bromeaban contando las novedades del día. Keawe se sentó entre ellos, pero no tenía ganas de hablar, y miraba sin ver la lluvia que caía sobre las casas y el oleaje que azotaba las rocas. Sentía un nudo atroz en la garganta.

-Keawe, el de la casa resplandeciente, hoy está de mal humor -corrió un murmullo.

Cuando llegó el vapor un bote ballenero lo llevó a bordo. Estaba lleno de gente que paseaba y en la parte delantera se transportaban toros salvajes de Hilo y caballos de Kau. Apartándose de todos Keawe fue a sentarse solo, mirando hacia la costa donde, muy a lo lejos, se veía la casa de Kokua.

La oscuridad fue cayendo y se encendieron las luces de los camarotes. Los viajeros se sentaron, jugaron a las cartas, bebieron, descansaron, pero Keawe caminó por cubierta toda la noche, y todo el día siguiente siguió paseándose de un lado al otro como un animal salvaje en una jaula.

Al caer la noche llegaron a los muelles de Honolulu. En medio de una multitud Keawe bajó a tierra y comenzó a preguntar por Lopaka. Según las informaciones Lopaka había adquirido una goleta -la mejor que había en las islas-, y había partido en busca de aventuras hacia Pola-Pola o Khaiki. No sería posible encontrarlo.

Buscando alguna referencia recordó que Lopaka tenía un amigo abogado y preguntó por él. Le contestaron que ese abogado, de improviso, se había convertido en una persona muy rica y que tenía una hermosa casa nueva en la playa de Waikikí. Este fue un dato que le interesó. Tomó un coche de alquiler y se dirigió a la dirección del abogado.

La casa era nueva con un jardín lleno de árboles jóvenes. El abogado, cuando apareció en la puerta, parecía un hombre contento.

-¿En qué puedo servirle? -preguntó.

-Usted es amigo de Lopaka, y Lopaka me compró cierto objeto que yo desearía encontrar de nuevo. Tal vez pueda darme informes.

El rostro del abogado se volvió sombrío.

-Este es un asunto del que no me gusta hablar, y del que además ya he perdido la pista, pero puedo darle algunos datos para que usted los siga.

Durante varios días Keawe peregrinó por la ciudad repitiendo la misma escena. Encontró ropas nuevas, carruajes, hermosas casas y gente muy contenta. Pero cada vez que hablaba del asunto los rostros se ensombrecían.

«Voy por buen camino -pensaba Keawe-, esos carruajes, esas mansiones, son regalos del diablo, y esas caras contentas son de los que se libraron de la maldición. Cuando vea rostros pálidos y escuche suspirar sabré que estoy cerca de la botella.»

Por fin llegó a una casa en la calle Britania. Los indicios eran los de siempre: la casa nueva, el hermoso jardín, las luces que brillaban en el interior, pero el joven que apareció estaba pálido como un cadáver, ojeroso, y una mirada desesperada como la del que aguarda la horca.

«Aquí es, con seguridad» -pensó Keawe.

-Vengo a comprarle la botella -dijo sin dudar.

-La botella. ¡Quiere comprarla! -dijo el joven, apoyándose en la pared.

Tomando a Keawe del brazo lo hizo pasar. Sirvió dos vasos de vino y lo invitó a sentarse.

-Sí, he venido a comprar la botella. ¿Cuál es el precio ahora?

El joven dejó caer su vaso y miró a Keawe como si fuera un fantasma.

-El precio -balbuceó-, ¡el precio! ¿No sabe cuál es el precio?

-Eso es lo que pregunto. ¿Ocurre algo con el precio?

-Ha bajado mucho... -dijo tartamudeando.

-Bueno, tendré que pagar menos, ¿cuánto le costó?

El joven estaba blanco como un papel.

-Dos centavos -contestó al fin.

-¿Dos centavos? Eso quiere decir que sólo la podrá vender en un centavo... y el que la compre...

Las palabras murieron en la boca de Keawe. El que la compra ya no podría venderla de nuevo, tendría que cargar con la botella hasta el fin de sus días, y después...

El joven cayó de rodillas, desesperado.

-Cómprela, por favor, cómprela. Y quédese con toda mi fortuna. Yo estaba desesperado cuando la compré. Estaba loco, me esperaba la cárcel por haber robado dinero donde trabajaba.

-Pobre infeliz, ¿usted cree que yo puedo vacilar cuando se trata del amor? Déme la botella y el cambio que seguramente ya tiene preparado. Aquí tiene una moneda de cinco centavos.

Como Keawe había supuesto, el joven ya tenía las monedas preparadas en un cajón. La botella cambió de dueño, y apenas los dedos de Keawe la apretaron formuló su deseo de estar sano.

Cuando llegó a su habitación se desnudó ante el espejo. Su piel estaba completamente limpia. Pero apenas había terminado de mirarse sus ideas cambiaron, y empezó a pensar que ahora estaba atado al diablo de la botella para toda la vida y que, después, lo esperaban las llamas del infierno.

Cuando se sobrepuso un poco se dio cuenta de que ya era de noche y que una orquesta tocaba en el hotel. El miedo a quedarse solo lo hizo ir a juntarse con la gente. Entre caras felices caminó de un lado a otro escuchando melodías, pero no pudo dejar de oír el crepitar de las llamas ni de ver el fuego rojo de los abismos. La orquesta tocó una canción que él había cantado junto con Kokua, y sintió que recobrara su valor.

«Ya está hecho -pensó-. Una vez más tomaré lo bueno como tomo lo malo.»

Volvió a Hawaii en el primer vapor, se casó con Kokua tan pronto como fue posible y la llevó a vivir a la casa resplandeciente.

Mientras estaban juntos todo era felicidad para Keawe, pero apenas se quedaba un momento solo volvía el crepitar de las llamas y veía los fuegos del abismo.

Kokua era una muchacha alegre y feliz, llena de cantos y risas, y en la casa resplandeciente, entre tantas luces, ella era la que más brillaba.

Keawe la miraba y escuchaba con alegría, pero luego se apartaba para esconderse en los rincones y llorar recordando el precio que había pagado por la felicidad. Después se lavaba la cara, se unía a las canciones de Kokua y se esforzaba por reír con naturalidad.

Así llegó el día en que los pies de la muchacha dejaron de moverse con alegría y sus cantos se hicieron cada vez más raros. Ahora no era sólo Keawe el que se apartaba para llorar. Cada uno buscaba un escondido rincón en cada extremo de la casa y daba rienda suelta a su dolor.

Keawe estaba tan hundido en su desesperación que ni se daba cuenta del cambio de su mujer, únicamente se alegraba de tener más tiempo de estar con su dolor y no tener que poner una cara sonriente. Pero un día que pasaba silenciosamente vio a Kokua cubriéndose el rostro con las manos y llorando con desesperación.

-Hay razones para llorar en esta casa -dijo-, pero daría mi vida para que fueras feliz.

-Cuando vivías solo en esta casa toda la isla sabía que eras un hombre feliz. Todos hablaban de tu risa y tus cantos, pero desde que nos casamos parece haberse acabado esa felicidad. ¿Qué me pasa que traje tanta sombra sobre mi amado?

-Pobre Kokua -dijo Keawe-. Mi pobre y hermosa muchacha. Pensé que podría esconderte este dolor. Te contaré todo. Me tendrás compasión pero sabrás todo lo que te quería y lo que te sigo queriendo.

Y Keawe le contó toda la historia.

-¿Y eso hiciste por mí? -dijo Kokua mientras lo abrazaba llorando.

-¡Ay, mi amor! -dijo Keawe-. Cuando pienso en el fuego del infierno no puedo dejar de sentir que se me oprime el corazón.

-No repitas más eso. Ningún hombre puede ir al infierno por amar a Kokua. Te aseguro que te salvaré con estas manos o moriremos juntos. ¿Dijiste que te había costado un centavo de dólar? No todo el mundo es norteamericano; en Inglaterra hay monedas que valen alrededor de medio centavo de dólar. Claro que eso no resuelve el problema, el comprador estaría perdido. ¡Ya está!, en Francia hay monedas que valen la quinta parte de un centavo. Ya tenemos la solución, Keawe. Vayamos a las islas francesas, vayamos a Tahití tan rápido como sea posible. Tendremos cuatro céntimos, tres céntimos, dos céntimos, un céntimo; cuatro posibles ventas. Además, seremos dos vendedores.

-¡Mi amor, mi amor! -dijo Keawe-. No podía ser que mereciera un castigo por quererte tanto. Mi salvación está en tus manos.

Al día siguiente, muy temprano, comenzaron los preparativos. Kokua puso la botella en el fondo del bolso de viaje y guardó los vestidos más lujosos y las más valiosas joyas.

-Debemos parecer personas ricas -dijo-, si no, ¿quién creerá la historia de la botella?

Durante los preparativos Kokua estuvo alegre como un pájaro. Keawe sentía un peso menos ahora que había compartido su secreto y tenía esperanzas. Parecía un hombre nuevo, aunque por momentos le reaparecía algo del antiguo horror.

Viajaron hasta Honolulu. Desde allí a San Francisco, donde tomaron un barco hasta Papeete, la principal ciudad francesa de las islas del sur.

Pensaron que lo mejor sería alquilar una hermosa casa.

Encontraron una frente a la del cónsul británico, un lugar adecuado para ostentar riquezas y hacerse conocer por sus carruajes y caballos. Ninguna de estas cosas ofrecía dificultad mientras tuviera la botella en su poder. Kokua era más osada que Keawe para hacerlo, y no vacilaba en pedírselo al diablo cada vez que hacía falta un puñado de dólares.

Con ese tren de vida pronto se hicieron notar en la ciudad, y la pareja se convirtió en tema de conversaciones que giraban sobre los caballos de Keawe y los espléndidos trajes y joyas de Kokua.

Pronto comenzaron a ofrecer la botella, pero no era un asunto fácil de tratar. Resulta difícil convencer a alguien de que se está hablando con seriedad cuando se ofrece la fuente de la riqueza por cuatro céntimos. Además había que explicar los peligros de la botella. Algunos desconfiaban y se reían, pero otros daban importancia a la parte siniestra de la historia y se apartaban de Keawe y Kokua como de personas que tuviesen un pacto con el diablo.

Lejos de ganar terreno, lo estaban perdiendo. Parecía que todo el mundo se hubiese puesto de acuerdo para esquivarlos.

Comenzaron a sentirse deprimidos. Después de un día de fatigas se sentaban y permanecían sin decir palabra, hasta que el silencio era roto por Kokua que comenzaba a llorar.

Algunas veces oraban juntos, a veces sacaban la botella del armario y se quedaban toda la noche mirando la sombra que revoloteaba en su interior. Esas noches tenían miedo de irse a dormir, y cuando alguno era vencido por el cansancio, el otro, temeroso de estar solo, salía a caminar por los jardines o por la playa para alejarse de la botella.

Una noche Kokua despertó y sintió a su lado la cama fría. Tuvo miedo y se sentó; la luz de la luna alumbraba la botella que estaba en el piso. Afuera soplaba un viento que hacía crujir los grandes árboles de la avenida. Las hojas secas se arremolinaban ruidosamente en la terraza. Entre todos los ruidos Kokua distinguió otro, distinto y extraño, que tanto podía ser de un hombre como de un animal, y que desgarraba el corazón al escucharlo.

Se levantó silenciosamente y miró el patio alumbrado por la luna. Allí estaba Keawe, tirado boca abajo en la tierra y quejándose con desesperación.

El primer impulso fue correr a consolarlo, pero se contuvo.

«¡Qué tonta fui! -se dijo-. Es él quien corre este peligro eterno y no yo, es él quien tiene esa maldición encima. Y todo fue por mi amor, por culpa del amor que me tiene. ¿Fui tan tonta que no vi la obligación de una mujer que quiera a su hombre como yo lo quiero? Alma por alma, que sea la mía la castigada.»

Se vistió en pocos minutos, tomó las monedas para el cambio que cada uno tenía preparadas y salió a la calle. El viento arrastró pesadas nubes que ocultaron la luna. La ciudad dormía. Kokua no sabía hacia dónde dirigirse cuando escuchó una tos entre las sombras de los árboles. Un hombre viejo se apoyaba en un tronco.

-¿Qué hace usted afuera en una noche tan fría? -preguntó Kokua.

El viejo apenas podía hablar por la tos.

-Necesito un favor, señor, ¿podría usted ayudarme?

-¡Ah! -exclamó el anciano-. Así que usted es la bruja de las islas y trata de enredar a mi pobre y vieja alma. He oído hablar de usted y no temo su maldad.

-Siéntese aquí -pidió Kokua-, y déjeme que le cuente una historia.

Y le contó la historia de Keawe desde el principio hasta el final.

-Yo soy su esposa. Hemos llegado a un callejón sin salida. ¿Qué puedo hacer? Si yo intentase comprarle la botella, se negaría a venderla, pero si va usted se la venderá con el mayor gusto. Lo esperaré aquí, usted la comprará por cuatro céntimos y yo la compraré nuevamente a usted por tres. No le faltarán fuerzas a esta pobre muchacha.

-Si usted quisiera engañarme -dijo el viejo-, creo que Dios la castigaría.

-Claro -dijo la muchacha-, pero yo no podría ser tan falsa como para engañarlo a usted.

-Déme los cuatro céntimos y espéreme aquí -dijo el anciano.

Cuando Kokua quedó sola en la calle las fuerzas la abandonaron. El viento que rugía en las calles le pareció el crepitar de las llamas del infierno. A la luz del farol se proyectaban sombras que le parecieron manos siniestras que se estiraban para atraparla. Si hubiese tenido fuerzas suficientes habría huido. Si hubiese tenido aliento habría gritado. Pero no tenía ni lo uno ni lo otro, y permaneció donde estaba, temblando como una criatura asustada.

Después de un rato que le pareció eterno vio al viejo que regresaba con la botella en la mano.

-Ya cumplí su encargo -dijo-. Dejé a su esposo llorando como un chico, hoy podrá dormir tranquilo.

El anciano le alargó la botella.

-Antes de devolvérmela -dijo Kokua-, aproveche lo bueno de la botella y pídale que le cure esa tos.

-Ya soy demasiado viejo y estoy muy cerca de la sepultura para aceptar ningún favor del diablo. ¿Por qué no toma la botella? ¿Está dudando usted?

-¡No dudo! Concédame un momento, es mi mano la que resiste ante ese objeto maldito. ¡Sólo un momento!

El anciano miró a Kokua con compasión.

-Pobre jovencita. Usted está llena de miedo. Está bien, me quedaré con la botella. Soy viejo y ya no podré ser feliz en este mundo. En cuanto al otro...

¡Démela! -dijo Kokua jadeante-. Aquí tiene su dinero. ¿Cree que soy tan miserable como para aceptar? Déme la botella.

-Dios te bendiga, jovencita -dijo el anciano, y le dio la botella.

Kokua la guardó entre sus ropas, se despidió del viejo y comenzó a caminar sin importarle hacia dónde. Ahora todos los caminos eran iguales para ella: todos conducían al infierno.

A ratos caminaba, a ratos corría desesperadamente y sus gritos se perdían en la noche o caía en tierra y lloraba sin poder contenerse. Las llamas parecían querer devorar su cuerpo.

Cerca del amanecer volvió a su casa. El viejo había acertado: Keawe dormía como una criatura. Kokua se paró a su lado, mirándolo.

-Ahora te toca descansar -dijo para sus adentros-. Y después te tocará reír y cantar. Para la pobre Kokua no habrá más cantos ni alegría.

Se dejó caer en la cama con un agotamiento tan grande que de inmediato quedó sumida en el sueño más profundo.

Por la mañana, muy tarde ya, Keawe la despertó para darle la buena noticia. Tan contento estaba que no reparó en lo mal que disimulaba Kokua su congoja. Las palabras se anudaban en la garganta de Kokua, pero era Keawe el que hablaba y hablaba. Tampoco comía nada, pero Keawe vaciaba los platos.

Keawe hablaba y comía y planeaba el regreso y le agradecía por haberlo salvado ya que era ella quien había tenido todas las ideas. También se reía de ese pobre viejo que debía ser un loco para comprar semejante botella.

-Parecía un viejo agradable -dijo-, pero vaya uno a saber, ¿para qué habría de querer la botella?

-También podría haber tenido algún propósito noble -dijo Kokua.

Keawe rió con un gesto de disgusto.

-¡Qué tontería! Te aseguro que debía ser un viejo sinvergüenza, un viejo picaro que va a tener grandes problemas para vender la botella. Ya era difícil venderla por cuatro céntimos, por tres será imposible. El margen ya es demasiado pequeño y el asunto comienza a oler a quemado. Es cierto que yo la compré en un centavo cuando no sabía que habría monedas más chicas, pero mis angustias me enloquecían y nunca se dará otro caso igual. El que tenga ahora la botella se la llevará a la fosa.

-Amor mío -dijo Kokua-, ¿no es horrible salvarse a costa del dolor eterno de otro? Yo no podría reír. Rezaría por el que tuviera la botella.

Keawe, sintiendo que todo lo que decía su esposa era verdad, se encolerizó más todavía.

-¡Tonterías! -gritó-. Tendrías que pensar un poco más en tu esposo.

Keawe salió de la habitación dejando sola a Kokua.

¿Qué posibilidad había de vender la botella en dos céntimos? Con seguridad, ninguna.

Y las cosas fueron empeorando. Ahora Keawe tenía apuro en regresar. Y regresar era volver a un lugar donde no había esas pequeñas monedas.

Kokua ni siquiera trató de aprovechar el tiempo que le quedaba. Encerrada en la casa, cada tanto sacaba la botella para mirarla con un miedo atroz. Después, como con repugnancia, volvía a esconderla.

Muchas veces Keawe quiso llevarla a pasear, pero Kokua parecía no poder salir de su encierro.

-Me siento enferma y estoy agotada -contestaba-. No podría divertirme.

Pero al oír las excusas Keawe se enojaba cada vez más. Se enojaba con Kokua pensaba que ella seguía dando vueltas con la situación del anciano; se enojaba consigo mismo porque pensaba que Kokua tenía razón, y se avergonzaba de sentirse feliz.

-¡Este es tu cariño! -gritó Keawe-. ¡Tu esposo acaba de salvarse de la condenación eterna y eso no te pone contenta!

Furioso, salió de la casa y pasó el día caminando por la ciudad. Cuando encontró algunos amigos vio la posibilidad de distraerse y fueron a tomar unas copas. Alquilaron un coche y siguieron visitando tabernas y bebiendo.

A pesar de todo Keawe no estaba contento. Él disfrutaba mientras su esposa estaba triste, y sabía, en el fondo de su corazón, que ella tenía razón.

En la última taberna donde entraron se puso a beber junto a él un hombre brutal. Había sido contramaestre de un ballenero, buscador de oro, desertor, prófugo de varias prisiones. Era torpe y violento, le gustaba beber y ver cómo se emborrachaban los otros, e instaba a Keawe a seguir bebiendo chocando las copas una y otra vez. Al cabo de un rato a todos se les había acabado el dinero.

-Usted es rico -dijo el contramaestre borracho-. Yo conozco bien sus historias, tiene una botella o no sé qué tontería.

-Sí -contestó Keawe-. Iré a mi casa y le pediré dinero a mi esposa, ella lo guarda.

-Hace usted muy mal, compañero. Nunca deje a nadie la bolsa con sus dólares y menos a una mujer. Todas son traicioneras como el agua. Haría bien en vigilarla.

Las palabras quedaron dando vueltas en la cabeza de Keawe, que estaba atontado por lo que había bebido.

«¿Será posible que me esté engañando? -pensó-. ¿Por qué, si no es así, está tan abatida ahora que soy un hombre libre?»

Keawe regresó a su casa acompañado por el contramaestre. Al llegar a la esquina le pidió que lo esperara. Había anochecido y dentro de la casa había luz, pero no se escuchaba el menor ruido.

Keawe rodeó el jardín y abrió silenciosamente la puerta trasera.

Allí estaba Kokua sentada en el piso con una lámpara a su lado. Frente a ella estaba una botella de un blanco lechoso, redonda y panzona y de cuello largo. Kokua la miraba y se retorcía las manos.

Durante mucho tiempo Keawe quedó inmóvil en el umbral de la puerta, sin entender el significado de lo que estaba viendo. Después el terror lo aprisionó, pensando que la venta hubiese estado mal hecha y la botella estaba de vuelta como había pasado en San Francisco. Sintió que las piernas no lo sostenían, y los vapores del vino se esfumaron de su cabeza en un instante. También se le cruzó otra idea, un pensamiento que hizo que la cara se le pusiera colorada.

«Tengo que asegurarme» -se dijo.

Cerró silenciosamente la puerta, volvió al frente de su casa, y entró haciendo ruido como si recién acabase de llegar.

Cuando abrió la puerta de la habitación no había ninguna botella a la vista. Kokua estaba sentada en un sillón y se sobresaltó como si acabase de despertarse.

-Estuve todo el día con unos amigos -dijo Keawe-, y vengo a buscar dinero para volver con ellos.

Mientras hablaba abrió el cofre y saco un poco de dinero. De paso miró el rincón donde antes guardaban la botella. Allí no había nada.

El mundo pareció dar vueltas en la cabeza de Keawe ahora que comprendía lo que había pasado, «es lo que me temía -pensó-, ella la compró».

Logró dominarse, aunque un sudor helado le corría por la cara.

-Ahora vuelvo con mis amigos -dijo.

El dinero que Keawe había tomado era solo algunas monedas de un céntimo de las que tenían preparadas desde la llegada. No necesitaba dinero para seguir bebiendo. Su esposa había preferido perderse para salvarlo, ahora le tocaba a él sacrificarse.

En la esquina se hallaba el contramaestre esperándolo.

-Mi esposa tiene la botella -dijo Keawe-, si no me ayuda a recuperarla no habrá mas dinero ni vino.

-No me dirá que era en serio la historia esa de la botella...

-¿Acaso tengo cara de estar bromeando?

-Eso no. Está tan serio como un fantasma.

-Bueno, aquí tiene dos céntimos. Vaya a mi casa y ofrézcale las monedas a mi esposa, que se la dará al instante. Tráigala y yo se la compraré por un céntimo. La regla es que la botella debe ser vendida en un precio menor que el que se pagó. Suceda lo que suceda no diga ni una palabra de que va de mi parte.

-Me pregunto si no se está burlando de mí -dijo el contramaestre.

-Aunque así fuese, todo esto no lo perjudica en nada.

-Eso también es cierto.

-Si duda de mí no tiene más que hacer una prueba. En cuanto salga de la casa pida que su bolsillo se llene de dinero, o pida una botella de buen ron o lo que se le ocurra. Entonces podrá ver lo que ha hace la botella.

-Muy bien, compañero. Probaré, pero si trata de divertirse conmigo yo me divertiré con usted clavándole arpones en el cuerpo.

El hombre caminó hacia la casa y Keawe quedó en la esquina, esperando. Se hallaba cerca del lugar donde su esposa había esperado la noche anterior y aunque su alma se amargaba de desesperación no dudaba en seguir con sus planes hasta el fin.

Le pareció que el tiempo que pasaba era larguísimo, cuando oyó una voz que cantaba, acercándose. La voz era la del contramaestre, no había ninguna duda, pero con muestras de haber aumentado su borrachera.

El hombre llegó, tambaleante, hasta la luz del farol. Traía la botella del diablo en el bolsillo y otra botella en la mano de la que bebía mientras caminaba.

-Bueno, consiguió la botella -dijo Keawe.

-¡No se me acerque! -gritó el contramaestre dando un salto hacia atrás-. Un solo paso y le romperé la cabeza. Pensó que podía tomarme por estúpido.

-¿Qué quiere decir?

-¿Qué quiero decir? Que es una botella maravillosa, eso quiero decir. No sé cómo la pude conseguir por dos céntimos, pero si sé que no la venderé por uno.

-¿Qué no me la venderá? -dijo Keawe con la voz entrecortada.

-Ni loco, pero si quiere le daré un trago de buen ron.

-Ya conoce la historia -dijo Keawe-, y sabe que el hombre que conserve la botella irá a parar al infierno.

-Al infierno iré lo mismo, y esta botella es lo mejor que pude haber encontrado para que me acompañe. No señor -gritó-, esta es mi botella, y si le interesa puede empezar a buscarse otra.

-¡No trato de engañarlo! -dijo Keawe.

-No creo en sus cuentos. Usted pensó que podría engañarme como a un imbécil, pero se equivocó. Y aquí se termina todo; si no quiere un trago de ron, lo tomaré yo solo. A su salud, y buenas noches.

El hombre se alejó por la avenida perdiéndose en la oscuridad.

Keawe corrió hacia Kokua rápido como el viento.

La alegría de los dos fue inmensa aquella noche y grande, desde entonces, fue la paz de todos sus días en la casa resplandeciente.