remedios para centauros

Ricardo Bada

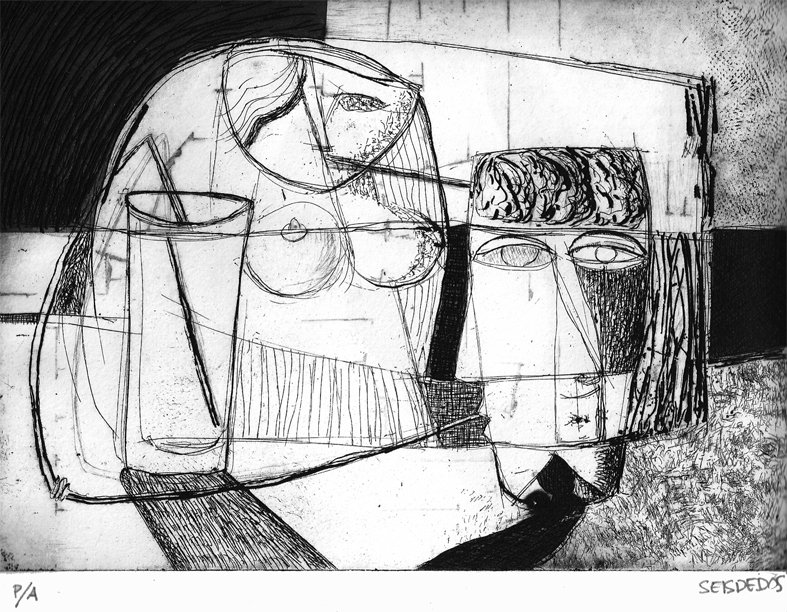

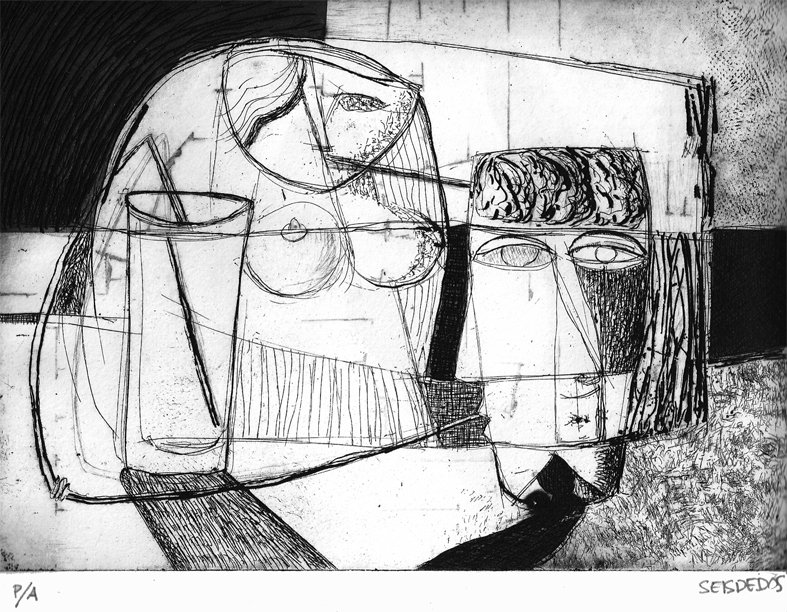

Ilustración: Juan Manuel Seisdedos

En cierta ocasión, hace años, me quisieron integrar en una de esas encuestas con pretensiones de originalidad que llevan a cabo las revistas con pretensiones de lo mismo; encuestas donde se les hace a unas víctimas propiciatorias la misma pregunta, partiendo de la base de que, desde luego, sus respuestas serán un abanico de ingeniosidades que elevarán aún más el nivel de originalidad de la revista. Ay...

En este caso concreto se me preguntó que si estaba obligado a tomar una pastilla diaria, y no sabían ni podían saber la macabra broma que me infligieron. ¡Ay, carajo! ¡¡¡cuatro!!! ¡cuatro son las pastillas que mi valetudinario organismo se ve obligado a ingurgitar cada 24 horas (además de –en el tiempo de aquella encuesta– unas doce grajeas homeopáticas para chupar), so pena de pasarlo peor que mal en este valle de lágrimas de cocodrilo, y hasta de abandonarlo con los pies por delante!

La cosa empezó en agosto de 1990 durante los cursos de verano de la Complutense, en El Escorial. De repente, un día de aquella semana de tórrida canícula, alguien del grupo de Camilo José Cela se me quedó mirando y dijo: “Tienes muy mala cara”. Y como aquel grupo, con la sola excepción de Camilo, era una asamblea de hipocondríacos, quedó decretado que tenía que ir al médico. Y el médico, para no ser menos, sentenció que lo mío era un caso de tensión sanguínea sumamente inestable, y me condenó de por vida a tomar todos los días una pastilla, de cuyo nombre sí quiero, pero no logro acordarme.

Este olvido raya en el desagradecimiento más infame. Porque amén de estabilizarme la presión, esa pastilla consiguió un milagro: desde agosto de 1990 (¡toco madera!) jamás he vuelto a padecer ni una sola de las jaquecas que antes habían entenebrecido mi vida con una ominosa regularidad casi mens[tr]ual.

Y pasaron los años y yo de lo más bacán, con mi pastillita diaria y sin jaquecas, y sin hacer ni el más mínimo esfuerzo de acudir donde un matasanos, ya que a la Etimología la considero una ciencia exacta. “Pero al menos una vez al año”, insistía mi pobre mártir, “para un chequeo, para enterarte de que estás lozano como una rosa, de que te vas a morir de pura salud”. Y al final, tanto va el cántaro a la fuente, que se rompe, como dice el teorema de Damocles. (No, perdón, ése es el de la espada). En cualquier caso, cometí la equivocación de acceder a los deseos de mi mujer y fui otra vez a un médico, al cabo de diez años.

No sé cuán familiarizados están mis lectores con el fenómeno de la dinámica profesional. En el caso de los médicos es evidente que si nos certificasen sanos –después de examinarnos–, ellos quizá sobrevivirían, pero la industria farmacéutica se iría a hacer gárgaras. (Lo cual, dicho sea de paso, es bastante lenitivo en el caso de las ronqueras). O sea, en otras palabras: médico que no receta, ¡y algo distinto que el galeno anterior!, es un anarquista peligroso. Mi nuevo médico, un cardiólogo, resultó ser cero anarquista, y dictaminó que la pastilla que yo estaba tomando era buena, pero insuficiente. Según su prescripción facultativa debería sustituirla por dos de CoDiovan y una de un betabloqueante del copón, para no decir otra cosa que rima con tasajo.

Y volvieron a pasar los años y yo ya ni pensaba en esas tres pastillas sino del mismo modo que se piensa en el whisky antes y el cigarrillo después: como la cosa más natural del mundo cuando en el mundo aún era normal fumar. Hasta que el día de mi 67° cumpleaños, ¡oh 10 de junio del 2006, día inolvidable!, un dolor en el dedo gordo del pie izquierdo me hizo ver, cada vez que me asaeteaba, todas las constelaciones homologadas en el firmamento por los astrónomos más conspicuos, amén de varias galaxias aún desconocidas... e incluso un agujero negro, al cual bauticé –casi in articulo mortis– como Mare Badaniensis.

Hubo que llamar al médico de emergencias. Y menos mal que era un naturópata, aunque al fin y al cabo médico. Diagnosticó que yo padecía gota, y me ordenó un remedio que si no es de caballo, es de centauro: Allopurinol. Una pastilla diaria. Para el resto de los días de mi vida. Eso sí: como uno de los medicamentos del cardiólogo podía incidir de manera nociva sobre la gota, me doró la píldora rebajando la cuota de CoDiovan de dos diarias a la mitad. Pero retocó el dorado recetándome una de Diovan, porque el agente dañino dizque se esconde en el Co.

Y dos años más tarde, en octubre 2008, sufrí una depresión que me puso al borde si no de la locura sí de la desesperación más negra, de resultas de lo cual, desde aquellos días, ando además dependiendo de un antidepresivo, aunque ya con una dosificación más atenuada.

Pero todas estas cosas me pasan, como no me canso de repetírselo a mi mártir, ¿por qué?, por hacerle caso e ir al médico. A uno de esos idólatras de la Virgen –claro está– de los Remedios.