FRUTAS EN LA SIESTA

Norberto Luis Romero

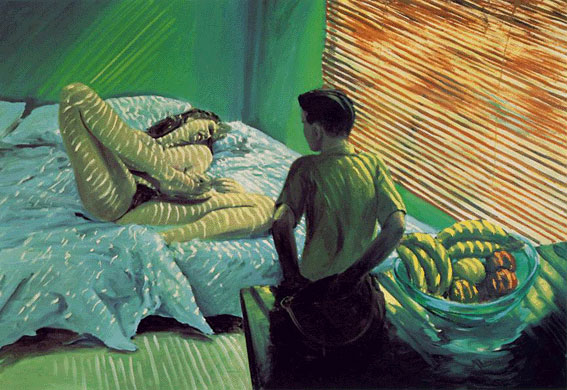

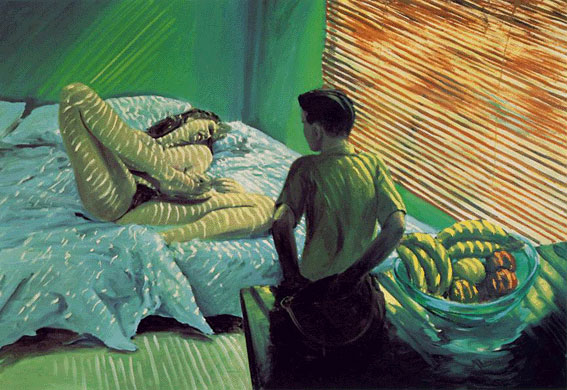

La casa era inmensa, lejos de la ciudad. Había en ella muchas habitaciones frescas y luminosas; un aljibe con brocal de piedra; extensos prados sembrados de frutales, y tenía mi madre sirvientas que con diligencia atendían nuestras necesidades y también caprichos. Éramos muchos de familia: mis padres, mis abuelos, mis hermanas, y mi tía María de la Soledad. -Solita nunca se casará- dijo ese mediodía mi madre, durante la comida, al entrar en el comedor trayendo una enorme bandeja con frutas, interrumpiendo la conversación de mis hermanas, que hablaban de noviazgos y de bodas -porque no hay varón en los alrededores que la merezca. -Y agregó mientras depositaba la bandeja: -La fruta es buena, tiene mucha vitamina. -Tía Solita siempre tiene una bandeja llena en su cuarto- dijo mi hermana. Ella asintió con la cabeza. -Los hombres son todos unos cerdos, únicamente piensan en una cosa que yo me sé- retomó el hilo la abuela; y dirigiéndose a María de la Soledad: -Los hombres no te hacen falta para nada, Solita, que así estás muy bien. Si tuviera que volver a casarme, me lo pensaría dos veces. -Y dirigió una mirada irónica por encima de las gafas al abuelo, frunciendo el ceño y alzando las cejas. Él no se inmutó, entretenido como estaba en llevarse una breva rosada a la boca. Tía Solita sonreía, a menudo abstraída, mostrando los dientes blancos y casi perfectos, tal vez algo separados, sin hacer caso a los comentarios de mamá ni a los consejos de la abuela. El escote cuadrado de la blusa, con volantes blancos, era otra bandeja custodiando extraños frutos silvestres. Alargó una mano con suavidad y cogió una naranja, que comenzó a darle vueltas entre los dedos, presionando aquí y allá con los pulgares mientras la giraba. La fruta cedía bajo sus manos finas, de uñas perfectas y largas, lacadas de rojo intenso. Como asestando una puñalada certera, la uña del pulgar practicó un agujero redondo en la fruta, del que surgieron gotas doradas, que se apresuró a recoger con la punta de la lengua. Enseguida pegó su boca al orificio; como una sanguijuela asesina fue sorbiendo el líquido hasta dejarla vacía, aplastada, y abandonó el ollejo en el plato con indiferencia. Se chupó la punta de los dedos uno por uno, los ojos fijos en un punto perdido entre las flores rosas del empapelado. Yo era un adolescente inquieto correteando de continuo por toda la casa, metiéndome en sitios insólitos, escondiéndome debajo de las mesas, detrás de los cortinados, dentro de los armarios, espiando siempre a los mayores, llevando y trayendo recados, cuchicheando con las criadas y levantándoles las faldas. -¡Señorito Rodrigo! Se lo diré a su madre. Vanas amenazas que jamás cumplían, y que, de ocurrir, mamá nunca creería. Durante una siesta, cuando todos dormían bajo los ventiladores de techo, encerrados a cal y canto dentro de los tupidos mosquiteros de gasa, y los pájaros gorjeaban con pereza entre el follaje umbrío, protegidos del sol abrasador, me introduje sin ser visto en el cuarto de tía María de la Soledad, que era un santuario de silencio. El aroma de la madera encerada de los muebles y el suelo embebía el aire fresco detenido en aquél ámbito eternamente. Había flores en un búcaro, recogidas esa mañana del jardín, y el polen amarillo furioso formaba un círculo sobre la superficie oscura del mueble. Al abrir ligeramente uno de los cajones de la cómoda, escapó un intenso olor a jabón y a lavanda, y entreví un paquete de cartas manoseadas. La cama era muy alta, con una enorme y mullida almohada de impecable blancura. Con cuidado volví a cerrar el cajón, y me acerqué a la cama. Hundí mi cara en la almohada y aspiré profundamente el olor que encerraban sus plumas: el olor de María de la Soledad, la estela de lavanda y menta que dejaba a su paso, que todo lo impregnaba. Oí pasos viniendo por el patio y me escondí detrás de un cortinado. Al poco entró ella y cerró la puerta con llave. Las persianas estaban bajadas y el sol entraba desgarrándose en tiras, formando renglones alternos de luz y de sombra en el suelo y los muebles. Se sentó al tocador y permaneció largo rato mirándose al espejo. Como en un rito se llevó las manos al pelo y comenzó a quitarse horquillas hasta que éste cayó abundantemente sobre los hombros y la espalda. Destellos azules vagaban por el cuarto, líneas de luz como artificios salían de sus cabellos lacios. Desde mi escondite podía ver su perfil recortado contra el rosa intenso de la pared. María de la soledad era muy hermosa a pesar de sus treinta años de soltera. Uno a uno fue desabrochando los botones de nácar de la blusa con escote de encaje, dejando al descubierto su pecho moreno, sus senos prietos coronados por pezones oscuros, casi negros, que cogió con ambas manos y comenzó a acariciar, sin quitar la mirada del espejo. Sentí por vez primera, el fuego que produce vértigo, apoderándose de mí, recorriéndome y acumulándose con más intensidad en mis mejillas, y también percibí una urgencia más abajo, allí donde nace el misterio, la imprudencia, que a veces, ajena a mi voluntad, se rebela insinuando perfiles indiscretos, que me obligan a huir hacia los rincones. María de la Soledad se puso de pie, se dirigió al otro extremo de la habitación con la blusa abierta, los pechos temblorosos surcados de luz. Abrió un amplio armario cuyas puertas tenían espejos en su reverso, se alejó unos pasos y, sin dejar de enfrentarse a ellos, comenzó a desnudarse, quitándose la blusa y las múltiples enaguas blancas, cremosas, que encerraban su cuerpo. Olor a hierbas salvajes, a menta y a eucalipto. Ante mis ojos perplejos, fue apareciendo un cuerpo tallado en maderas oscuras; sus glúteos macizos y redondos se doraban con cada trazo de sol, y desde allí descendían sus piernas de carnes apretadas, maduras y fuertes. Por primera vez reparé en sus pies desnudos, que eran diminutos y rosados. Desde mi escondite, ansiaba acariciar aquel cuerpo, que, como una cebra pintada con rayas de luz, se movía displicente en la siesta. Ya desnuda, se dirigió al centro de la habitación, hacia una mesa donde estaba la enorme bandeja con olorosas frutas: manzanas, cerezas, duraznos, plátanos, uvas, ciruelas verdes y rojas, mangos, guayabas y damascos. Tomó el frutero en sus manos, se sentó en el suelo, sobre la alfombra de yute, y esparció el contenido alrededor suyo. El sol debía estar en su cenit, cuando María de la Soledad se tendió sobre la alfombra y comenzó a acariciar su cuerpo con las frutas, frotándose los muslos con la piel suave de los duraznos, colocando manzanas brillantes entre sus pechos, en frágil equilibrio sobre sus pezones, disputando con sus labios el color de las cerezas, detectando el frescor de las ciruelas con los párpados cerrados, aplicándolas sobre ellos como un bálsamo. Detrás de la cortina, mi piel se humedecía con el bochorno de la siesta, y con ése otro calor abrasador que nacía entre mis muslos y se extendía como un reguero por todo mi cuerpo. María de la Soledad, suspiraba sobre la alfombra, cubierta por un ligero rocío, abierta de piernas, dirigiendo hacia mi escondite su mata convexa de vello renegrido. Sobre su vientre, la depresión del ombligo impedía que rodara una ciruela roja como un coágulo. Con una manzana acarició, arriba y abajo, arriba y abajo, aquel vértice que, ante cada estímulo, insinuaba una sístole rosada mordisqueando la fruta. Enseguida, mis azorados ojos vieron cómo aquella abertura devoraba una uva, y luego otra. María de la Soledad desgranaba un racimo alimentando su boca secreta. Luego, de rodillas y con la cabeza echada hacia atrás, las uvas, una a una, fueron reapareciendo, como enormes lágrimas verdes y redondas, cayendo sobre la alfombra y rodando hacia todos los lados. Noté algo deslizándose a lo largo de un canal interior muy oculto, una especie de mudo llanto intermitente, que emergía dejando manchas transparentes en mi ropa interior. Delatores vestigios de mi inquietud velada, que inducen a la risa a las sirvientas, cuando lavan la ropa en los barreños y cuchichean con ojos brillantes de malicia. -Parece que el señorito Rodrigo se nos está haciendo un hombre... No podía evitar ese fluir entre mis piernas, lento pero implacable. Mis manos luchaban por permanecer en silencio, por evitar asir y sosegar ese martillo en las sienes que ensordecía mis oídos, que amenazaba con reventarme los tímpanos. Estaba seguro que María de la Soledad, tarde o temprano, escucharía mis múltiples latidos delatores, retumbando detrás de la cortina. Sus manos tropezaron con un plátano dorado que logró extraer de su estuche. Sus uñas, a punto de clavarse en la piel gruesa de la fruta, se detuvieron rozándola. La incisión quedó trunca y el plátano salió indemne de sus dedos, para desaparecer en la oscuridad azulada de su entrepierna, que con espasmódica gula adaptaba su garganta a la curvatura de la fruta. Una centella pareció sacudir su cuerpo, y ella se incorporó con un gemido, luego dejó caer la cabeza hacia adelante, el torrente de pelo negro se precipitó formando una cortina de destellos que ocultaron su vientre, impidiéndome continuar viendo aquel festín. Un nuevo estertor la llevó a sacudir la cabeza hacia atrás, al vuelo su cabello dejó expedita mi visión, y mis ojos atónitos contemplaron cómo aquella fruta se perdía entre las sombras de sus muslos. Mis pantalones estaban a punto de estallar, mis dedos ágilmente fueron liberando botones de uno en uno, dejando sitio al volumen cálido que amenazaba abrasarse, ahogarse entre líquidos. En ese instante, una manzana rodó accidentalmente hasta situarse a pocos centímetros de mi escondite; su rumor llenó la estancia y la siesta como un trueno. Enseguida se abrió una brecha de silencio al que sólo mis sienes traicionaban. María de la Soledad, arrastrándose entre frutas, con el plátano alojado en su escondite, se acercó en su busca. Ante su proximidad me quedé paralizado. Las piernas me sostenían milagrosamente, como a una estatua de carne aguardando el hálito de vida, sintiendo el sonoro golpeteo de mi corazón inflamando mis sienes, con mi rebelde fruto entre las manos madurando el deseo. Ella debió de descubrir mis pies asomando por debajo de la cortina, porque se incorporó y retrocedió espantada, cubriéndose con las manos los pechos, y apretando los muslos entre los que asomaba un extremo de la fruta dorada. Gruesas gotas caían de mi frente, me ardían las palmas de las manos. -¿Rodrigo?-dijo con un hilo de voz,- ¿eres tú? No pude contestar, mi garganta se hallaba ceñida por un puño de miedo y vergüenza. Al cabo de un instante, y sin quitar los ojos de mi escondite, se aproximó, descuidando sus manos que hasta ese entonces habían escamoteado de mi vista su pudor, y asiendo con furia la cortina la abrió de un tirón brusco, dejándome al descubierto. Me echó una mirada de acero, recorriendo mi cuerpo de arriba a bajo, como un estilete abriéndome en canal: -¡Cerdo! Me has estado espiando durante todo este tiempo. Y agarrándome del pelo me llevó hasta el centro de la estancia, allí donde se hallaban las frutas desparramadas sobre la alfombra. De pie, perplejo y humillado, vi los ojos oscuros de mi tía, que poco a poco se fueron ablandando. El plátano cayó al suelo con un ruido sordo. Un leve rictus malicioso apareció en el rostro moreno de María de la Soledad, me acarició la cabeza y me dijo: -Te gustaría tocarme, ¿verdad? Temblaba enmudecido, mirando fijamente al suelo, al plátano que yacía humedecido entre manzanas y limones, ante unos pies desnudos, rosados y perfectos, con uñas pequeñísimas y redondeadas como botones de nácar. Me abrazó suavemente. María de la Soledad era calentita como el tazón del desayuno en las mañanas de invierno. Sus brazos me apretaron aún más y mi cabeza quedó hundida en su pecho, entre duraznos cuyos picos afilados herían mis mejillas, y el olor a lavanda y a menta me sofocaba. Mientras me acariciaba, susurrándome palabras que yo nunca había oído, y que sonaban dulces como almíbar, mi ave secreta volvió a tensar sus alas al contacto con unos muslos suaves. María de la Soledad se arrodilló ante mí, la tomó entre sus manos. -Este pajarito es muy travieso y un goloso. A punto de perder el sentido, clavé la mirada en una de las ventanas, y a través de la persiana de bambú entreví líneas de paisaje inundado de sol, el verde matizado por los rojos vivaces de los malvones del patio, las jaulas de los canarios colgadas de las pérgolas, el blanco relumbrante de las sábanas tendidas en la cuerda, levemente agitadas por la brisa cálida, aleteando como palomas inmensas. -Veo que tú también tienes frutitas aquí- dijo pellizcándome suavemente. -Una fresa salvaje muy glotona... dos cerezas muy tersas, maduritas, con sus pipas dispuestas a sembrar a los vientos... una deliciosa bananita de plata algo verde aún, pero muy prieta ella, pelada y lista para ser engullida... Su boca, una ciruela madura y caliente por el sol del mediodía, llena de vivacidad y energía, pareció devorar todas aquellas frutas que ella había enumerado. Mis manos buscaron temblando sus senos, hallando enormes peras de agua maduras, con peciolos lacerantes de pura dureza. Sin dejar el objeto de su apetito, sus manos comenzaron a despojarme de la ropa. Cerré los ojos y pude oír las voces de algunas sirvientas que comenzaban a recoger la ropa tendida al sol, sus risas, y las órdenes de mi madre. Un penetrante olor a melones maduros subía hasta mí, despedido por cada uno de los poros de la piel de mi tía Solita. María de la Soledad subió su boca por mi pecho hasta llegar a mi boca, donde dejó caer un beso distraído. Se apartó un momento de mi cuerpo, me miró y dijo: -Qué buen mozo eres, Rodrigo. Cuando seas un muchacho las chicas perderán la cabeza por ti. Con una mano me sujetaba del cuello, con la otra recogió el plátano del suelo y lo devolvió a su estuche, cuyas tapas rosadas pronto lo velaron. Me cogió por los hombros obligándome a reclinarme, y me tumbó sobre la alfombra, boca arriba. -Así, mi niño -murmuró. Recogiendo mis piernas, las subió y colocó por encima de sus hombros. Yo me dejaba llevar por esas manos imaginando que era una fruta más, pulpa a su tacto y jugo en su boca. Con un espasmo de sus glúteos y su vientre, expulsó la mitad del plátano que emergió con violencia de aquella granada abierta y, mientras con una mano tapaba mi boca, con la otra cogió el alargado fruto y lo guió por vericuetos virginales con fuerza, de un golpe certero, a la par que me decía pegándome sus labios a un oído: -Esto es por estar espiándome, ¡cochino! Creí morir de dolor y contuve las lágrimas, hasta que María de la Soledad, con enorme pericia, comenzó a pasar la fruta de su cuerpo al mío, rítmicamente, deslizando calores y trasladando humedades de un sitio a otro, intercambiando cobijo a ese huésped certero cuya dureza hería la tarde, y templaba cuerdas insólitas e insospechadas, hasta que en la siesta estalló un grito único como el canto de un pájaro que muere. Un intenso perfume a frutas inundó la estancia, el olor salvaje de los mangos, la fragancia refrescante de las manzanas, la acidez de los pomelos y limones, la embriagadora dulzura de los duraznos y las ciruelas. Ella se incorporó, echó hacia atrás su pelo negro, cogió una manzana del suelo, con una uña larga y carmesí le hizo un corte a lo largo del ecuador, girando los hemisferios en sentidos contrarios la partió en dos con un chasquido, y colocó uno de ellos cubriendo mi fruto desfallecido, que de inmediato sintió una ráfaga de frescura. María de la Soledad extrajo el plátano todavía alojado en mi cuerpo, lo peló con la misma habilidad con la que había desgarrado en dos la manzana, se puso de pie y se alejó rumbo al cuarto de baño, mientras lo engullía, sin volver la cabeza. Yo me quedé en el suelo, desnudo, como un ollejo de naranja estrujado, con el pecho cubierto por el alarido húmedo de mi fruto salvaje, mientras oía el agua correr eliminando toda impureza, todo rastro de frutas. Durante la cena, María de la Soledad, con el cabello sujeto a la nuca, con sus múltiples enaguas olorosas a manzana y su perfume de azahar en el cuello, con los dedos jugueteando en los botones de su blusa, se comportó como si nada hubiera ocurrido durante la siesta, pero a los postres, cada vez que se llevaba una fruta a la boca, y demoraba el mordisco acariciando con los labios la piel fresca, bajaba los ojos negros púdicamente.