La identidad, la muerte y la sucesión infinita

Vicente Manzano

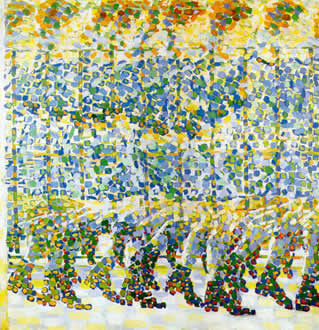

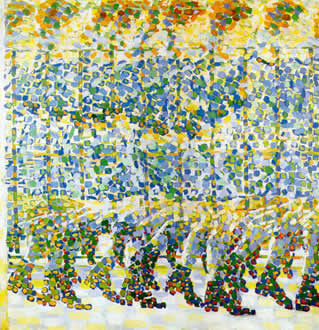

Ilustración: Niña corriendo por el balcón. Giacomo Balla. 1912

En noviembre de 1995 nos anunciaron que mi padre tenía cáncer terminal. El tumor, con origen en los riñones, se había extendido por buena parte de sus órganos, especialmente con forma de metástasis pulmonar. El cuadro médico tenía claro que no se podía hacer nada. En las cercanías del verano de 1996, se nos fue.

Durante esos meses, miraba a mi padre y pensaba que tal vez sería la última vez que lo veía. Hablábamos y pensaba que tal vez sería la última vez que hablaríamos. Pero cada día encontraba frente a mí a un ser distinto. Se alejaba por momentos de la imagen que siempre me había acompañado acerca de quién y cómo era mi padre. Incluso, yo mismo tampoco era la misma persona en cada jornada. Todo el proceso dejaba en evidencia la inestabilidad de ese concepto que llamamos Yo y una duda abierta: sé que cambio y que me dirijo hacia la muerte, pero ¿quién morirá? ¿Quién será esa persona que ocupará mi nombre antes de enfrentarse al último paso?

Algunas películas rondan un mismo argumento: el protagonista lleva una vida de dudosa integridad. En algunas versiones, las páginas de su existencia se van desgranando conforme se consume el tiempo de la obra. En otras, un buen tramo inicial se dedica a mostrar de qué modo ejerce de ser vivo el personaje. En algún momento tiene lugar un accidente. El resultado es alguien que ha perdido la memoria. El golpe le ha producido amnesia. A partir de esos momentos comienza una relativa angustia por descubrirse a sí mismo. Otros actores y actrices pasan por las diferentes escenas, interpretando su pasado, transmitiéndole información seleccionada, modificada, sesgada, según cada cual. Con todo ello, nuestro protagonista se va reconstruyendo. Para ser más precisos, se va neo-construyendo, puesto que jamás las impresiones de los demás pueden llegar a suplir el desconocimiento de sí mismo.

Lo cierto es que, pasado un buen trecho de película, el espectador está ya sintiendo un placer contagioso por el devenir del protagonista. Su vida ha cambiado. Ahora es mejor persona. Saca mejor rendimiento a la vida y es capaz de apropiarse de su destino. ¡Es estupendo! ¿Por qué no me pasará algo así a mí? Es tentador.

Podríamos poner a prueba el modelo. Imaginémonos preguntando a una buena muestra de personas si aceptarían voluntariamente someterse a un proceso de amnesia. Olvidarían todos los acontecimientos vitales y podrían comenzar de nuevo. Sus recuerdos dejarían de atenazar su comportamiento. Entre otras ventajas, ya no se encontrarían esclavizadas por su imagen pública compartida. La amnesia les permitiría borrar esta impresión social y construir otra nueva. Si no les gusta cómo son, tienen una segunda oportunidad para hacerse nuevas.

Es Viernes por la noche. Estoy agotado. Lo estoy en términos físicos. Pero desearía contar con más fortaleza, disfrutar de más energía y salir a la calle. De todas formas, aún con más fuerza en mi poder, tampoco conseguiría relacionarme con alguien, ya que mi físico es muchas cosas menos atractivo.

No obstante, tengo la solución.

Abro el armario G. No tengo un buen sueldo. Pero los ahorros me han permitido conseguir dos cuerpos. A uno de ellos lo llamo Stuf. Es el nombre del protagonista de una película que vi de pequeño. Stuf era un héroe musculoso. El mío no es héroe, pero tiene músculos. Me pongo ese cuerpo cada vez que tengo que hacer algo de fuerza y resistir tiempo con la tarea. El otro es Cas. A Cas lo cojo, como esta noche, para salir de marcha. Es guapillo el cuerpo éste. No pude conseguir el que quería, garantizado para arrasar con las mujeres. Costaba más dinero del que puedo reunir en toda mi vida. Pero Cas es resultón. Una de cada tres tengo suerte.

Así que coloco a Cas sobre la cama. Pesa como un muerto. Yo me tumbo a su lado. Me pongo el brazalete de transmutación. Lo enchufo. Le cojo la mano. Ya está surtiendo efecto. Siempre acabo un poco cansado. Son pocos minutos, pero me afecta no sé qué, no sé si el alma, el espíritu, el ánimo, o yo qué sé. Pero ya me siento diferente. Me levanto de la cama dentro del nuevo cuerpo. Veo el mío tumbado, como muerto. No termino de acostumbrarme a verlo así ni ahí.

Camino un poco torpe los primeros pasos, pero tras los ejercicios de familiarización, vuelvo a encontrarme cómodo. Esta noche voy a triunfar. Lo siento como si ya estuviera ocurriendo. ¡A por todo!

¿Imaginas una situación similar?

Por las mañanas me levanto, abro el armario y busco la ropa que voy a ponerme. Trabajo por mi imagen pública. Deseo dar una impresión de moderno, activo, desenfadado, clásico, formal... Hay para quien la ropa es una colección útil de trapos que permiten evitar los roces, no caminar desnudos, protegerse del frío o de los rayos del sol. Pero hay para quienes la ropa forma parte del propio ser y ayuda a definirse. Si cambiaran de vestimenta, ya no se sentirían la misma persona.

Pero lo que encuentro cuando abro el armario no sólo es ropa. También hay cuerpos inertes convenientemente colgados. Escojo uno y lo visto y me pongo en él.

¿Quién soy yo?

Al leer la historia de la persona que se va de marcha el Viernes por la noche he mantenido el punto de identidad de mi persona ¿en dónde? ¿Tal vez en la conciencia? He utilizado expresiones del tipo “cambio de cuerpo” ¿Quién? ¡Yo!

Pero en el ejercicio sobre el ataque de amnesia, lo único que permanece es el cuerpo. Quien lo ocupa es otra persona. Sin embargo, me sorprendo con afirmaciones del tipo: “¡Qué bien olvidar todo y comenzar de nuevo!”. Pero ¿quién es esa persona que comienza de nuevo? ¿Soy yo?

Es fácil pensar que soy una emergencia que surge del conjunto representado por mi mente y mi cuerpo. Tal vez pueda extenderlo más y abarcar mi ropa, mis pertenencias, mis redes sociales y toda una suerte de elementos que habitan de piel para fuera. Si cambio de amigos, de zona de vida, de ropa, de trabajo... tal vez no me sienta Yo. O tal vez sí.

En cualquier caso, los ejercicios anteriores muestran que no somos gente coherente a la hora de sentir y concebir en torno a la identidad. Pero aún podemos seguir con el ejercicio.

Veo una foto de hace años. Yo era un pequeño de 10. Recuerdo perfectamente aquel momento. Nos sacaron de la clase poco a poco para hacernos fotos individuales en el patio del colegio. Después regalaban las fotos a los padres. No sé ahora mismo a cuento de qué se hizo aquello. Pero la foto no engaña. En efecto, tal y como lo recuerdo, ese día me hice pipí encima. El pantalón corto ajustado muestra la mancha donde debe estar exactamente. Y la interpretación es clara.

Pero siento extraño a ese niño. Mi forma de pensar, mi experiencia, mis actitudes y aptitudes, mis opiniones y conocimientos... todo el bagaje que me define como persona es diferente. Me parezco más a mi amigo Luis, hoy, que a aquel niño de hace años. Sin embargo, el pequeño de la imagen y yo mantenemos las mismas huellas dactilares. Nos llaman por el mismo nombre. Constamos como hijos de los mismos padres. Se ve que soy yo. ¿Yo?

Si tengo un ataque de amnesia o si cambio de cuerpo para esta noche o si ocurren ambas cosas y la empresa me envía a otra zona donde terminaré comprando los alimentos en otra gran superficie y escuchando un informativo televisado desconocido... ¿Ese niño y éste que escribe o lee seguirán compartiendo el mismo cajón del Yo?

Está claro que no. Aquél pequeño desapareció. Mutó para dar paso a otro que dio paso a otro que... Hoy se encuentra aquí otro Yo que está ya dando paso al que viene.

Si pudiéramos cuantificar la distancia que separa a dos personas de tal forma que 0 indicara diferencia absoluta y 100 coincidencia absoluta, es posible que el índice suministrara el valor 63 entre Luis y yo, mientras que resultara 27 entre aquel niño y este adulto. Sin embargo, jamás se me ocurrirá pensar, decir o actuar, de modo que Luis sea más yo que aquel otro yo, ni usar su cuenta del banco, acostarme con su mujer o vender su casa, de la que podría corresponderme la mitad del 63%. Sin embargo, cuando enseño las fotos digo “¡Mira, éste era yo!”; “¡Éste es Luis!”, y jamás me confundo. Doy gracias, no obstante, porque se me permita heredar de mis yoes pasados cosas, maravillosas o fútiles, del tipo de las mencionadas.

La vida de una unidad con cierta identidad (por ejemplo, el ser que tiene las mismas huellas dactilares) muta continuamente. Llamamos Yo a una sucesión aparentemente infinita de yoes de vida infinitesimal. En cada fracción de tiempo, uno muere y da paso al siguiente, que muere inmediatamente para el próximo turno. Es un continuo “y así sucesivamente”.

Alguien podría venir a mí y contarme una historia desconocida sobre mi niñez, que no recuerdo. Da lo mismo si es cierta o no. Lo almacenaré en mi memoria (será un recuerdo de duración imprevisible) y formará parte de mi Yo. Tal vez la invención me ayude a comprenderme mejor, diré. Los acontecimientos del presente, además, reinterpretan el pasado. Y carece de sentido pensar si es cierto o es falso, si es la interpretación más ajustada o una argumentación descabellada. Ahí está y formará parte del acerbo de memoria que construye la conciencia de Yo.

Lo más valioso para mí en estos momentos es que concebirme como una sucesión casi infinita de yoes infinitesimales me permite pensar lo que llamamos muerte de una forma diferente a lo que me ha resultado habitual. ¿Cuándo moriré? Pongamos que dentro de cien años figure en algún lugar la fecha oficial de mi muerte. Pero ahora sé que ése que morirá en mi nombre no seré yo, sino alguien, un completo desconocido, que tendrá el mismo número del documento de identidad que tengo yo ahora y dirá ser el mismo que soy yo en estos momentos. Aunque sea mentira.

Ahora no siento compasión por un desconocido. Aquí y ahora estoy ya muriendo y naciendo. Soy un ser diferente al que inició esta narración. Si en estos momentos alguien entrara y me asesinara, no mataría a aquel niño de 10 años con el pantalón manchado. No podría hacerlo porque ya murió hace muchos años. Tampoco habría asesinado a la persona que abrió el portátil, lo encendió y comenzó a escribir este documento, pues esa persona, pensando con precisión, ya no existe en este mundo, aunque debo reconocer que el parecido conmigo es asombroso en muchas dimensiones.

No temo a la muerte porque soy muerte. Y soy muerte con tanta familiaridad con que soy vida. En un momento concreto de la sustitución de infinitesimales que definen esta cadena de mutaciones, la sucesión finalizará y no habrá un nuevo yo ocupando la historia del anterior. Los dos son desconocidos para mí. No puedo imaginarme ahora cómo pensarán. ¿Serán de izquierda o de derecha? ¿Creerán en Dios? ¿Estarán trabajando para la emancipación del pueblo gitano o liderarán un grupo de exterminio de los extraños a la gloriosa raza del macho hispano? ¿Se habrán descubierto homosexuales? ¿Algún acontecimiento ocurrido a un yo-ínfinitésimo anterior habrá cambiado sus vidas drásticamente? ¿Serán abuelitos dulzones o conductores temerarios? Sean quienes sean, les doy el pésame por adelantado a las cadenas de infinitesimales que llamamos familiares y amigos, pues habrán perdido por infinita vez a un ser querido, aunque en todas las anteriores no tuvieron conciencia de ello.